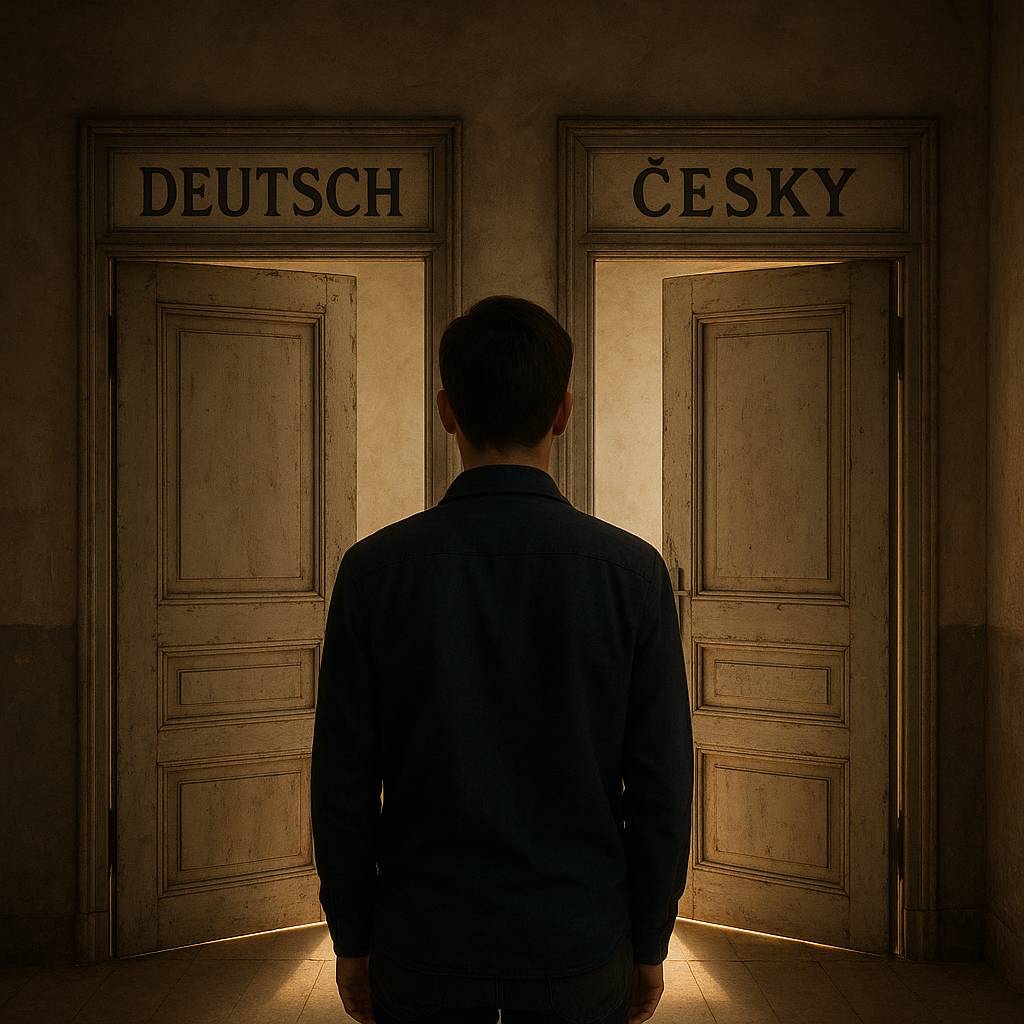

Zwischen Schweigen und Wiederkehr, wie Deutsch und Tschechisch in Familiengeschichten über Generationen verschüttet, doch neu belebt werden.

Manchmal erreichen mich Zuschriften von Leserinnen und Lesern, die mich tief bewegen. Vor kurzem schrieb mir jemand, wie schwer es für ihn war, den eigenen Platz zwischen deutscher und tschechischer Familiengeschichte zu finden. In der Kindheit war das Weltbild einfach: „Sie“, die Deutschen, waren die Bösen, „wir“ Tschechen die Guten. So hatten es die Lehrerinnen erklärt, so galt es in der Nachbarschaft, so wurde es im Familienkreis stillschweigend übernommen. Doch dann gab es da noch Menschen, die in dieses einfache Schwarz-Weiß-Bild nicht passten, eine geliebte Tante aus Frankfurt am Main, ein Cousin aus Bayern. Sie gehörten zur Familie, sie waren herzlich willkommen, und doch sprach niemand darüber, wie sie dorthin gelangt waren.

Schweigen und Verschüttung

Das Schweigen setzte sich fort. Nicht erwähnt wurde der tschechische Onkel, der als Soldat der Wehrmacht an der Ostfront fiel. Ebenso wenig sprach man über den jüngeren Bruder des Großvaters, der sich 1939 in Paris freiwillig der tschechoslowakischen Armee anschloss. Beide standen, je nach Blickwinkel, „auf der falschen Seite“. Der eine kämpfte für das Deutsche Reich, der andere auf der Seite der Alliierten, leider nicht an der Seite der Sowjet Union. Im kommunistischen Nachkriegsmilieu waren sie gleichermaßen unerwünscht, zu kompliziert, zu widersprüchlich, zu schwer einzuordnen.

So entstand ein Vakuum des Wissens. In der Familie wurde nicht geredet, und das Kind wuchs in einer Welt auf, in der die deutsche Sprache zwar existierte, aber unterdrückt blieb. Das Kind entwickelte eine „Resistenz“, verstehen ja, sprechen nein. Die Worte der Großeltern drangen durch die Ohren ins Bewusstsein, aber sie wurden nicht wahrhaft akzeptiert. Das Kind verweigerte Deutsch zu sprechen, vielleicht aus Trotz, vielleicht aus dem Gefühl, die Vergangenheit sei ohnehin zu schwer.

Stattdessen prägte das Berufsleben aus dem Kind gewordenen jungen Mannes Englisch. Jahrzehntelang arbeitete der Mann in internationalen Firmen, oft sogar in deutschen oder österreichischen Betrieben, aber immer auf Englisch. Deutsch blieb im Hintergrund, hinter der verschlossenen Tür der Vergangenheit.

Rückkehr im Alter

Nun im Ruhestand, hat sich das Blatt gewendet. Der Mann kehrte zurück in die Region seiner Kindheit, ins Grenzgebiet Böhmens, in das Gebiet, das man Sudeten nennt. Nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt spürte er plötzlich, dass etwas fehlt. Englisch hilft hier nicht, und die Verwandtschaft in Bayern und Österreich ist weitgehend verstorben. Doch dann trat ein neuer Mensch in sein Leben, der Partner seiner Tochter, ein junger Mann aus Deutschland. Mit ihm kehrt die deutsche Sprache in die Familie zurück und mit ihr die Möglichkeit, alte Fäden wiederaufzunehmen.

Als ich diese Zeilen als Reaktion auf meinen Beitrag las, empfand ich tiefe Dankbarkeit. Ich bin glücklich, dass meine Texte solch eine Resonanz finden. Sie sind nicht nur akademische Überlegungen, sondern ein Spiegel von Erfahrungen, die in vielen Familien fortleben. Geschichten wie diese zeigen, dass die Sprache und Identität nicht verschwinden. Sie können über Jahrzehnte verschüttet sein und doch wieder auftauchen, manchmal unerwartet, manchmal durch Zufall, manchmal durch die nächste Generation.

Sprache als Erbschaft

In meiner Forschung spreche ich von Heritage Language, also von einer Erbschaft der Familiensprache, die nicht mehr im Alltag dominiert, aber als Erinnerungsschicht bestehen bleibt. Neurobiologisch ist es so, dass Verbindungen im Gehirn, die einmal durch die Sprache geknüpft wurden, nicht vollständig verschwinden. Wer als Kind die Töne, Wörter, Satzmelodien gehört hat, trägt diese Spuren in sich. Wenn man später im Leben die Sprache „neu“ lernt, geht es weniger um das Aufbauen von etwas ganz Neuem, sondern um ein Wiederbeleben, ein Erinnern. Manche Synapsen scheinen darauf gewartet zu haben, dass sie erneut aktiviert werden.

Darum erleben Menschen in solchen Situationen oft Überraschendes, der Wortschatz kehrt schneller zurück als gedacht, grammatische Strukturen wirken vertraut, das Hören fühlt sich „bekannt“ an. Ein Befragter aus meiner Studie sagte einmal: „Henry Blut ist kein Wasser.“ Er meinte damit, dass Herkunft und Sprache uns auf eine Weise prägen, die sich nicht völlig verleugnen lässt.

Natürlich bedeutet das nicht, dass es einfach wäre. Jahrzehnte des Schweigens, der Verdrängung, ohne selbst zu sprechen, hinterlassen Spuren. Es braucht Mut, sich im Alter noch einmal auf den Weg zu machen und die eigene Sprachbiografie neu zu öffnen. Doch die Erfahrung zeigt, es ist möglich. Wer sich bewusst einlässt, kann innerhalb weniger Monate erstaunliche Fortschritte machen.

Für mich ist die Geschichte dieses Lesers mehr als ein persönliches Bekenntnis. Sie ist ein Sinnbild dafür, wie sehr Sprache und Identität in Familien verankert bleiben. Auch wenn die politische Geschichte trennt, auch wenn Schweigen die Vergangenheit überdeckt, auch wenn man meint, der Faden sei längst gerissen, er kann wieder aufgenommen werden.

Ich bin dankbar für diese Rückmeldung. Sie bestärkt mich darin, weiter über diese Themen zu schreiben. Denn jede Erzählung, die geteilt wird, ist auch eine Form der Heilung. Sie zeigt, dass Erinnerung nicht starr ist, sondern sich wandeln kann. Dass Brüche nicht das Ende bedeuten, sondern vielleicht den Anfang eines neuen Kapitels.

Es ist ein großes Geschenk, wenn Sprache durch die jüngere Generation wiederkehrt, diesmal nicht als Pflicht, nicht als Zwang, sondern aus Liebe als Brücke zwischen Menschen, als Möglichkeit der Verständigung, als gelebte Gegenwart. Solche Geschichten leben in uns weiter, trotz allem.

Deutsch https://www.henryertner.com/zwischen-deutsch-und-tschechisch-wenn-familiengeschichten-zurueckkehren/

English https://medium.com/@henryertner/between-german-and-czech-when-family-stories-return-8b928d71e633

0 Antworten zu „Zwischen Deutsch und Tschechisch, wenn Familiengeschichten zurückkehren“